Вот такой человек из Великих Лук → Меценат, историк, краевед, издатель, общественный деятель

Богаты были дворянские семьи России. Конечно же, я не о том богатстве, что мерилось цифирями – тут дела по-разному обстояли, я о богатстве духовном. И что интересно: практически каждый дворянин в той или иной степени был заражён писательством. Правда, кто-то действительно умел так слова на бумагу положить, что и сто лет спустя люди поражаются таланту и читают книги с удовольствием, а чьи-то вирши только на то и годились, чтобы печку топить.

Впрочем, какими бы ужасными с точки зрения литературы эти произведения не казались, проходит сто лет и важным становится уже не форма, а содержание. И порою самые бесталанные мемуары, но наполненные достоверными фактами и описаниями, ценятся намного выше красивых повествований.

Нам, то бишь Великим Лукам, можно сказать, повезло. Были в нашей истории люди, умеющие красиво излагать факты.

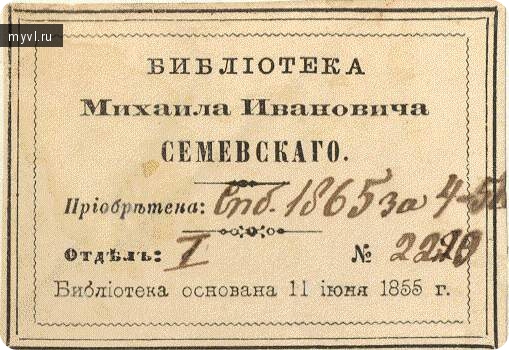

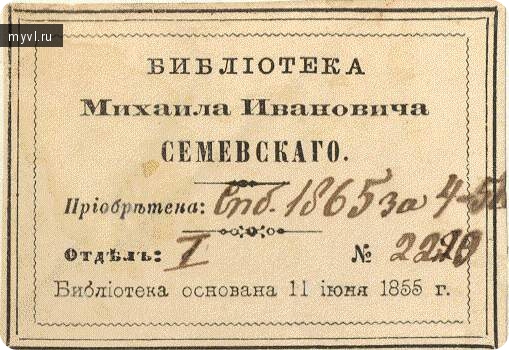

Одним из таких писателей-историков оказался Михаил Иванович Семевский. Думаю, не ошибусь, если скажу, что эта фамилия знакома любому великолучанину, хотя бы потому, что имя Семевского с 1993 года носит наша городская библиотека. Пожалуй, есть в этом некий более глубокий смысл, чем просто дань памяти Почётному гражданину Великих Лук, человеку, можно сказать, основавшему библиотеку Реального училища (Семевский только в день открытия подарил училищу 2818 книжных томов), постоянно дарившему книги публичной библиотеке нашего города. Вполне возможно, что каждая из книг имела вот такую наклейку

Свою собственную библиотеку Семевский начал собирать 18-летним юношей (родился Михаил Иванович 4(16) января 1837 года в селе Федорцево Великолукского уезда). Упор будущий краевед, историк и общественный деятель делал на историческую литературу. Возможно, его личная библиотека стала своеобразным продолжением отцовской коллекции книг – в доме Ивана Егоровича Семевского имелась богатейшая библиотека исторической литературы.

Семья. Отец. Мать. Детство. Достаточно сложным оно было. Небогатая, но весьма древняя и родовитая, имеющая даже собственный герб, дворянская семья с десятью детьми, зрелого возраста из которых достигли лишь семеро. Один из интернет-ресурсов говорит о том, что в четырехлетнем возрасте Михаила отправили к брату матери (Камилла Матвеевна Богуцкая происходила из семьи обрусевших поляков, отец её был минский помещик). По признанию М.И. Семевского, проведенное в доме дяди время наложило неизгладимый отпечаток на весь склад его характера, развив в нем подозрительность и недоверчивость.

Возможно, так оно и было. Во всяком случае, многие современники отмечали неуживчивый характер Михаила Ивановича. И даже есть свидетельства того, что Василий Иванович, знаменитый историк, младший брат, забранный старшим Михаилом из Полоцкого кадетского корпуса в Петербург для учёбы в гимназии, с братом не ужился и покинул его дом при первой же возможности.

Но мне интереснее кажется другая характеристика, данная Семевскому М.И. одним из его современников:

К тому времени Семевский оставил службу (он ушёл в отставку в 1861 году) – вот вам и воин в отставке; ещё во время учёбы окружающие отмечали в нём таланты чтеца, актёра (во время службы в Павловском полку наш историк играл в театре и весьма успешно), рассказчика и проч. – вот вам и артист; но почему же аферист? Ведь знаменитого альбома «Знакомые», который не понравился очень многим, Семевский ещё не выпустил. В чём же дело? Ходили о нём слухи, как о человеке готовом на многое, лишь бы получить доступ к интересующим его архивам, документам, данным. Говорили, что Семевский – «господин, умеющий ловить рыбку в мутной воде». Возможно, так и было. Но тем ценнее основанная им «Русская старина» — исторический журнал, редактором которого Семевский М. И. был на протяжении 22 лет.

Жизнь общественная…. А насколько счастливо сложилась семейная жизнь М. И. Семевского судить сложно. Например, в начале 60-х он сватался к Анне Корвин-Круковской (старшей сестре Софьи Ковалевской), но получил отказ. Были ли глубоки его чувства или всё дело было в богатстве невесты? Спустя почти десять лет его супругой становится Елизавета Михайловна Протопопова, которая также не была лишена литературного дара и даже написала несколько детских книг. В браке родилось две дочери: Татьяна (8.11.1873) и Анастасия (29.10.1874). Старшая дочь Михаила Ивановича умерла 12.11.1888 года, через 4 года рядом с могилой Татьяны на Новодевичьем кладбище Петербурга появится и могила отца, умершего 9 марта 1892. Судьбы младшей дочери и супруги не прослеживаются, и где их могилы неизвестно. Даже их годы смерти указывают предположительно: 1913 со знаком «?» для Елизаветы Михайловны и 1920-е для Анастасии…

Впрочем, вернёмся к юности-молодости.

1856. Михаилу Ивановичу всего 19 лет. Выходит в свет его первая статья «Несколько слов о фамилии Грибоедовых». Статья была напечатана в журнале «Московитянин», а уже спустя год (в 1857) Семевский отправляет в свет отдельную книгу «Историко-этнографическия замѣтки о Великих Луках и Великолуцком уѣздѣ». Двадцатилетний юноша, увлечённый историей, «дорвавшийся» до архивов и библиотек, а книгу написал такую, что до сих мы черпаем в ней интересные факты о жизни нашего края.

Наш современник С.Г. Петров считает историческую составляющую книги Семевского «самой уязвимой». Именно так он сказал, выступая на состоявшихся недавно в библиотеке краеведческих чтениях, посвящённых М.И. Семевскому и сразу трём круглым датам: 175-летию со дня рождения и 120-летию со дня смерти Михаила Ивановича, и 155-летию со дня выпуска знаменитой книги. Однако М.И. Семевскому к критике не привыкать, он и при жизни мало на неё внимания обращал, теперь она ему и вовсе безразлична.

Мало кто при жизни похвалил Семевского за книгу о Великих Луках, а известный критик Добролюбов и вовсе сказал: «почти на каждой странице своей книжки обнаружил такое наивное неведение самых простых предметов, что готов отнести к числу особенностей Великолуцкого уезда и то, что там люди вверх головой не ходят».

Как-то не хочется соглашаться с великим критиком, да и не буду. Но на одном моменте остановлюсь. Тем более что есть у нас вопрос от Шоколадки, ждущий ответа.

Итак, господин Семевский в своей книге 1957 года, так же как и К. К. Случевский в книге «По Северо-Западу России» 1897 года выпуска (страница из этой книги озадачила нашу Шоколадку) приводят одну и ту же дату основания Великих Лук – 1155. Из тех же «Записок» Семевского мы узнаем, что ещё, как минимум, в двух печатных изданиях (Энциклопедический Лексикон, 1837 год, и «Письма из похода» Г. Гербеля, 1854 год) есть дата – 1155. Вот в первом из них, пожалуй, и стоит искать причину ошибки. Да, именно: ошибки. Хотя, как сказал. В.В. Орлов, споры на эту тему не утихли и по сей день, но как же думать иначе, если во всех источниках речь идёт об одном и том же событии — Въ то же лѣто, на зиму приде Ростиславъ ис Кыева на Лукы – то есть о встрече Ростислава с новгородскими купцами и сыном. А летопись эта точно датирована 6674 от сотворения мира, что соответствует 1166 году от Р.Х. Пошла ли ошибка (опечатка?) из Лексикона или Соколов Д. И. (автор энциклопедической статьи 1837 года) и сам был кем-то введён в заблуждение, я не знаю. Трудно тут сказать. А вот летописи есть, и даты там чётко проставлены – от этого не уйти. И составители Энциклопедического словаря Брогкауза и Ефрона, хоть и предлагают почитать Семевского (есть у них в конце статьи ссылка на него), всё-таки дату указывают общепринятую — 1166 год.

Но так или иначе, на мой взгляд, Семевский – один из замечательнейших историков, интереснейших людей, талант которых обогатил не только их самих, но и многие поколения, жившие после них. Во многом талант его был предопределён и семьёй, в которой он родился, и чудесными учителями, с которыми ему очень повезло. Основы заложил Иосиф Игнатьевич Милевич, домашний учитель, более известный как педагог Софьи Ковалевской, а продолжил развивать любовь к истории преподаватель Полоцкого Кадетского корпуса Арсений Васильевич Скворцов.

Много слов в этот раз, очень много, звиняйте, коли чего не так. Угу?

P.S. Для тех, у кого достало терпения сообщаю, что книгу скачать можно тут.

Впрочем, какими бы ужасными с точки зрения литературы эти произведения не казались, проходит сто лет и важным становится уже не форма, а содержание. И порою самые бесталанные мемуары, но наполненные достоверными фактами и описаниями, ценятся намного выше красивых повествований.

Нам, то бишь Великим Лукам, можно сказать, повезло. Были в нашей истории люди, умеющие красиво излагать факты.

Одним из таких писателей-историков оказался Михаил Иванович Семевский. Думаю, не ошибусь, если скажу, что эта фамилия знакома любому великолучанину, хотя бы потому, что имя Семевского с 1993 года носит наша городская библиотека. Пожалуй, есть в этом некий более глубокий смысл, чем просто дань памяти Почётному гражданину Великих Лук, человеку, можно сказать, основавшему библиотеку Реального училища (Семевский только в день открытия подарил училищу 2818 книжных томов), постоянно дарившему книги публичной библиотеке нашего города. Вполне возможно, что каждая из книг имела вот такую наклейку

Свою собственную библиотеку Семевский начал собирать 18-летним юношей (родился Михаил Иванович 4(16) января 1837 года в селе Федорцево Великолукского уезда). Упор будущий краевед, историк и общественный деятель делал на историческую литературу. Возможно, его личная библиотека стала своеобразным продолжением отцовской коллекции книг – в доме Ивана Егоровича Семевского имелась богатейшая библиотека исторической литературы.

Семья. Отец. Мать. Детство. Достаточно сложным оно было. Небогатая, но весьма древняя и родовитая, имеющая даже собственный герб, дворянская семья с десятью детьми, зрелого возраста из которых достигли лишь семеро. Один из интернет-ресурсов говорит о том, что в четырехлетнем возрасте Михаила отправили к брату матери (Камилла Матвеевна Богуцкая происходила из семьи обрусевших поляков, отец её был минский помещик). По признанию М.И. Семевского, проведенное в доме дяди время наложило неизгладимый отпечаток на весь склад его характера, развив в нем подозрительность и недоверчивость.

Возможно, так оно и было. Во всяком случае, многие современники отмечали неуживчивый характер Михаила Ивановича. И даже есть свидетельства того, что Василий Иванович, знаменитый историк, младший брат, забранный старшим Михаилом из Полоцкого кадетского корпуса в Петербург для учёбы в гимназии, с братом не ужился и покинул его дом при первой же возможности.

Но мне интереснее кажется другая характеристика, данная Семевскому М.И. одним из его современников:

“Михаил Иванович Семевский, воин в отставке, артист, хорист, аферист, защитник нищих, сирых, убогих, хромых, слепых, алчущих и жаждущих правды. Словом, человек благотворительный. В Думе говорит очень пространно и красноречиво по своей специальности, то есть по делам благотворительности и народного образования… Вообще же это гласный очень почтенный и полезный”К сожалению автора сего опуса назвать не могу. Но как точно и ёмко! Характеристика эта помещена в книге «Портреты гласных Санкт-Петербургской Городской думы сессии 1877–1880 гг.»

К тому времени Семевский оставил службу (он ушёл в отставку в 1861 году) – вот вам и воин в отставке; ещё во время учёбы окружающие отмечали в нём таланты чтеца, актёра (во время службы в Павловском полку наш историк играл в театре и весьма успешно), рассказчика и проч. – вот вам и артист; но почему же аферист? Ведь знаменитого альбома «Знакомые», который не понравился очень многим, Семевский ещё не выпустил. В чём же дело? Ходили о нём слухи, как о человеке готовом на многое, лишь бы получить доступ к интересующим его архивам, документам, данным. Говорили, что Семевский – «господин, умеющий ловить рыбку в мутной воде». Возможно, так и было. Но тем ценнее основанная им «Русская старина» — исторический журнал, редактором которого Семевский М. И. был на протяжении 22 лет.

Жизнь общественная…. А насколько счастливо сложилась семейная жизнь М. И. Семевского судить сложно. Например, в начале 60-х он сватался к Анне Корвин-Круковской (старшей сестре Софьи Ковалевской), но получил отказ. Были ли глубоки его чувства или всё дело было в богатстве невесты? Спустя почти десять лет его супругой становится Елизавета Михайловна Протопопова, которая также не была лишена литературного дара и даже написала несколько детских книг. В браке родилось две дочери: Татьяна (8.11.1873) и Анастасия (29.10.1874). Старшая дочь Михаила Ивановича умерла 12.11.1888 года, через 4 года рядом с могилой Татьяны на Новодевичьем кладбище Петербурга появится и могила отца, умершего 9 марта 1892. Судьбы младшей дочери и супруги не прослеживаются, и где их могилы неизвестно. Даже их годы смерти указывают предположительно: 1913 со знаком «?» для Елизаветы Михайловны и 1920-е для Анастасии…

Впрочем, вернёмся к юности-молодости.

1856. Михаилу Ивановичу всего 19 лет. Выходит в свет его первая статья «Несколько слов о фамилии Грибоедовых». Статья была напечатана в журнале «Московитянин», а уже спустя год (в 1857) Семевский отправляет в свет отдельную книгу «Историко-этнографическия замѣтки о Великих Луках и Великолуцком уѣздѣ». Двадцатилетний юноша, увлечённый историей, «дорвавшийся» до архивов и библиотек, а книгу написал такую, что до сих мы черпаем в ней интересные факты о жизни нашего края.

Наш современник С.Г. Петров считает историческую составляющую книги Семевского «самой уязвимой». Именно так он сказал, выступая на состоявшихся недавно в библиотеке краеведческих чтениях, посвящённых М.И. Семевскому и сразу трём круглым датам: 175-летию со дня рождения и 120-летию со дня смерти Михаила Ивановича, и 155-летию со дня выпуска знаменитой книги. Однако М.И. Семевскому к критике не привыкать, он и при жизни мало на неё внимания обращал, теперь она ему и вовсе безразлична.

Мало кто при жизни похвалил Семевского за книгу о Великих Луках, а известный критик Добролюбов и вовсе сказал: «почти на каждой странице своей книжки обнаружил такое наивное неведение самых простых предметов, что готов отнести к числу особенностей Великолуцкого уезда и то, что там люди вверх головой не ходят».

Как-то не хочется соглашаться с великим критиком, да и не буду. Но на одном моменте остановлюсь. Тем более что есть у нас вопрос от Шоколадки, ждущий ответа.

Итак, господин Семевский в своей книге 1957 года, так же как и К. К. Случевский в книге «По Северо-Западу России» 1897 года выпуска (страница из этой книги озадачила нашу Шоколадку) приводят одну и ту же дату основания Великих Лук – 1155. Из тех же «Записок» Семевского мы узнаем, что ещё, как минимум, в двух печатных изданиях (Энциклопедический Лексикон, 1837 год, и «Письма из похода» Г. Гербеля, 1854 год) есть дата – 1155. Вот в первом из них, пожалуй, и стоит искать причину ошибки. Да, именно: ошибки. Хотя, как сказал. В.В. Орлов, споры на эту тему не утихли и по сей день, но как же думать иначе, если во всех источниках речь идёт об одном и том же событии — Въ то же лѣто, на зиму приде Ростиславъ ис Кыева на Лукы – то есть о встрече Ростислава с новгородскими купцами и сыном. А летопись эта точно датирована 6674 от сотворения мира, что соответствует 1166 году от Р.Х. Пошла ли ошибка (опечатка?) из Лексикона или Соколов Д. И. (автор энциклопедической статьи 1837 года) и сам был кем-то введён в заблуждение, я не знаю. Трудно тут сказать. А вот летописи есть, и даты там чётко проставлены – от этого не уйти. И составители Энциклопедического словаря Брогкауза и Ефрона, хоть и предлагают почитать Семевского (есть у них в конце статьи ссылка на него), всё-таки дату указывают общепринятую — 1166 год.

Но так или иначе, на мой взгляд, Семевский – один из замечательнейших историков, интереснейших людей, талант которых обогатил не только их самих, но и многие поколения, жившие после них. Во многом талант его был предопределён и семьёй, в которой он родился, и чудесными учителями, с которыми ему очень повезло. Основы заложил Иосиф Игнатьевич Милевич, домашний учитель, более известный как педагог Софьи Ковалевской, а продолжил развивать любовь к истории преподаватель Полоцкого Кадетского корпуса Арсений Васильевич Скворцов.

«В изложении своего предмета достойный наставник был весьма добросовестен, передавал его подробно, обстоятельно и положительно увлекал им некоторых своих юных слушателей. Он во мне заворошил первые семена любви к истории».Один семена заложил, другой «заворошил», а сам Михаил Иванович изрядно потрудился, чтобы семена эти дали крепкие ростки и богатый урожай…

Много слов в этот раз, очень много, звиняйте, коли чего не так. Угу?

P.S. Для тех, у кого достало терпения сообщаю, что книгу скачать можно тут.

- +8

- Velikolu4anka

- 17 марта 2012, 17:18

![Закрытый блог [x]](http://myvl.ru/templates/skin/green/images/lock.png)

Комментарии (10)

rss свернуть / развернутьа фотография Спирякова, 1873, Ницца, к чему?

свернуть ветку

свернуть ветку

свернуть ветку

свернуть ветку

свернуть ветку

свернуть ветку

Там огромное количество сканированных старинных кних, журналов, газеты Советского периода, времен ВОВ. Советую. /нужна регистрация/

elibrary.karelia.ru/

свернуть ветку

свернуть ветку

старинных книхконечно же книГсвернуть ветку

monuments.library.karelia.ru/exlibris/Velikolukskoe_real_noe_uchilische__Velikie_Luki_/

свернуть ветку