История Великих Лук и окрестностей → Чего не знает интернет или дорогами бежаницкого района.

Принимая во внимание стилистику предыдущего повествования, это своеобразное продолжение «приключений Индианы».

За окном очередной день разменял сентябрь, а я напишу про события августа.

Как и в предыдущие разы, Владимир Викторович подготовил наилюбопытнейшую траекторию движения по псковской области. В виду хорошей погоды не встретилось и оффроуда.

Под пристальные взгляды блюстителей закона на дорогах (ведь им наверняка так хотелось бы примкнуть к нашей бригаде, по глазам видно!)

выезжали через Русаново, ибо так было удобнее всего. И через 73 км состоялась первая высадка фотоисторического десанта, в деревне Иваньково, Локнянского района. Здесь стоит церковь Ахтырской иконы Божьей Матери.

Продолжая цитировать «Храмы псковской области» могу сообщить, что построена она ни много ни мало в 1813 году в стиле провинциального классицизма. Бывает и такой.

Двери и окна были закрыты, потому интерьер смогли оценить через стекло.

Находится церковь в бывшем имении баронессы Е.К. фон дер Остен-Сакен, известной поэтессы XIX-начала ХХ веков.

И кое-где можно рассмотреть остатки других не менее старинных построек.

По пути к церкви придётся преодолеть мостик, перекинутый через старый барский пруд.

Рядом с культовым заведением располагается могила С.А.Зыбиной, матери баронессы Остен-Сакен.

На надгробии выбиты ноты, сыграв которые можно получить настоящую музыку.

Неподалёку, встроенную в современную «архитектуру» можно различить бывшую липовую аллею.

Выдвигаемся дальше в путь, впереди ещё много асфальта и грунтов.

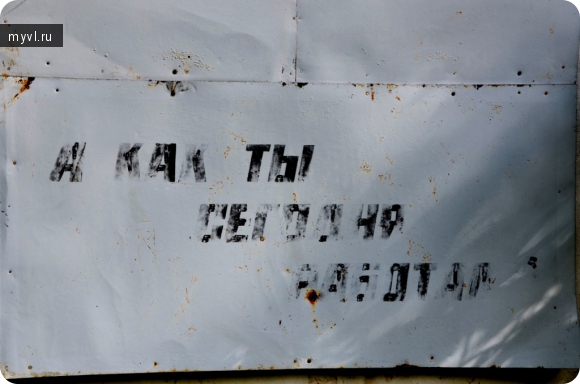

И через некоторое количество километров, свернув в Фишнёво с главной дороги подъезжаем к бывшему барскому дому, после революции переделанному в начальную школу.

Современная эпоха снова изменила судьбу сооружения, так же привнеся метаморфозы в его облик.

Кое-что из бывшего школьного инвентаря взяли себе на память.

А в это окно, наверное, когда-то был виден барский сад или нечто подобное…

На другой стороне дома большая площадь, где, стало быть, по-видимому, проходили линейки. И ещё видна старинная хозяйственная постройка.

Разумеется, по пути между населённым пунктами пролетали разнообразные псковские августовские пейзажи.

Сено-роллы

Следующим номером идёт вот такой «памятник архитектуры», ведущий своб историю из глубины 19 века.

Добро пожаловать в деревню Хряпьево.

Добро пожаловать в деревню Хряпьево.

Не исключено, что здесь мог некогда останавливаться сам А.С., который Пушкин.

Дверь в подвал выглядела довольно интригующе и я не мог отказать себе в удовольствии заглянуть туда…

… а там всё вполне сохранно.

И даже кое-где петли от металлических дверей остались в кладке.

Кроме Бежаницкого, надо признаться, мы «задевали» другие районы. В частности Новоржевский, где живёт неспешной жизнью деревня Гривино. Именно в ней можно отыскать церковь Святой Живоначальной Троицы. Построена она в 1756 году.

По рассказам местных жителей закрыта в 1940-х годах.

В настоящее время процент разрушения довольно велик.

И внутри находиться небезопасно.

Изучая её, мы наткнулись на следы «кладоискателей», которые разрыли бывший церковный пол.

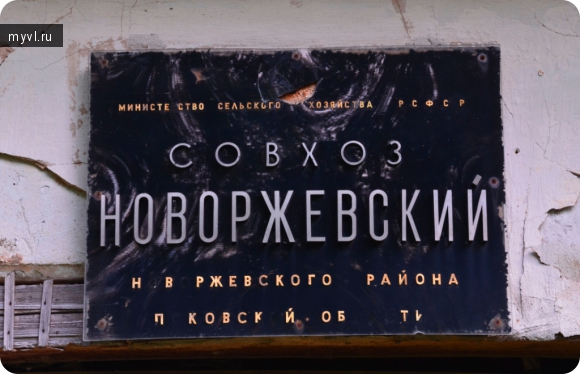

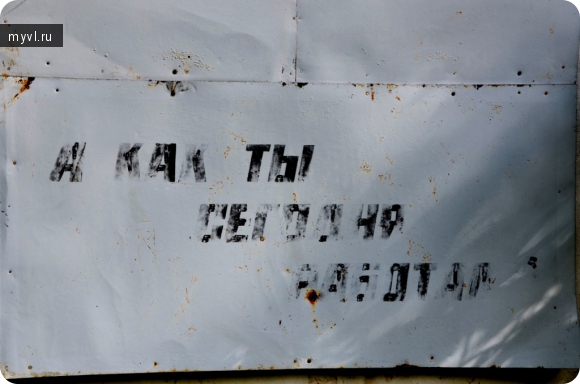

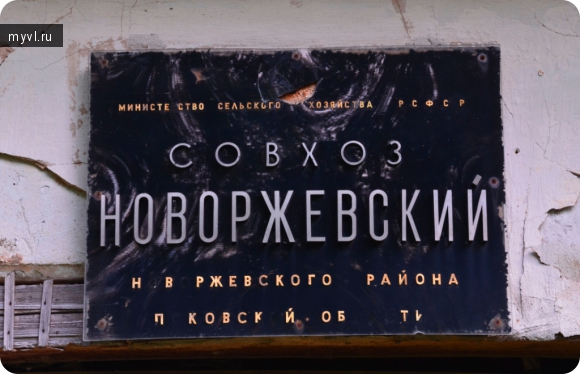

Неподалёку отсюда, по направлению к Новоржеву, посетили бывший совхоз Новоржевский.

Владимир Викторович сообщил, что здесь некогда располагался пивзавод.

Оставшиеся от него руины впоследствии были использованы под хознужды.

А вокруг борщевик, борщевик, борщевик!

А вокруг борщевик, борщевик, борщевик!

Ну, а после вкатились мы в деревню Бараново. В ней самой только имея «специальные знания» можно-таки отыскать руины церкви.

Напротив — до сих пор действующее кладбище. Между оградами современного дизайн притаился старообрядческий крест.

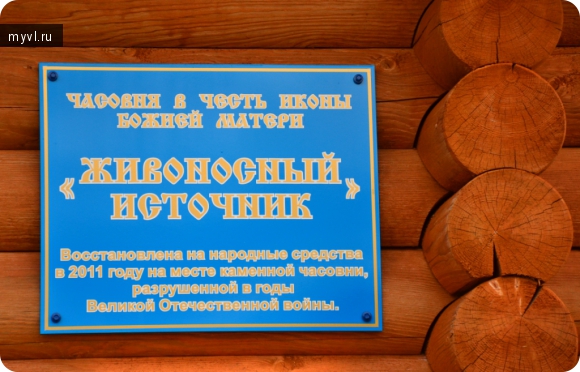

А ежели из Бараново

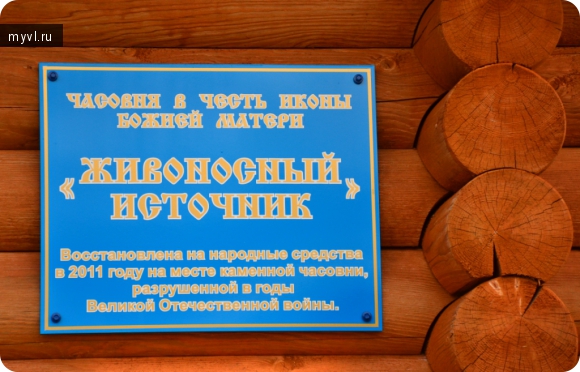

проехать 5.3 км, то Вы доберётесь до живоносного источника.

проехать 5.3 км, то Вы доберётесь до живоносного источника.

Около него постоянно есть машины, и преимущественно с номерами регионов 78, 98…

Наверху это деревянный навес, под которым колодец.

Наверху это деревянный навес, под которым колодец.

От него книзу спускается лестница, ведущая в купальню.

Заборье стало продолжением нашего путешествия. Дорога в этих местах то поднимается на высокие холмы, то стремительно с них убегает к низинам.

Кроме остатков хозяйственных построек и современных дач здесь ничего не нашли.

Не сбавляя темпа, педалируем по грунтовкам и частично асфальту в деревню Сорокино-Жуки.

Находится здесь часовня, а при ней очередной святой источник. В прямом смысле, не торговая марка.

Неподалёку от ней нам предстал такой типичный русский пейзаж, достойный кисти художника-классициста.

Цельность композиции является несомненной, несмотря на свою спонтанность и непреднамеренность.

И местный житель-нивовод в кадр попался.

Во время поездки наш бессменный путеводитель упомянул про Псковскую Швейцарию. Часов и ножей там не выпускают, однако природа обещала быть похожей на одноимённую страну. Фотография, тем более обжатая по требованияv загрузки не отображает всей полноты простора, высоты и свободы.

Пожалуйте, деревня Зенково.

Пожалуйте, деревня Зенково.

Автор сего поста некоторое время назад посетил ту страну. Признаться, определённое сходство есть. С Германией уж точно.

Неподалёку в деревне Турово и поныне стоит церковь Рождества Богородицы, 1842 года постройки.

В конце XX века были попытки восстановить храм, но они не увенчались, как видно, успехом.

Колокольня полуразрушена, деревянные перекрытия сохранились частично.

. Общий план не отснять, пока есть листва.

. Общий план не отснять, пока есть листва.

Недалеко отсюда нашли мы и старинную мельницу.

Причём сперва в деревьях дифференцировать её было затруднительно.

Причём сперва в деревьях дифференцировать её было затруднительно.

Если зайти внутрь и посмотреть наверх, то вот.

Покинув окрестности «Швейцарии», мы направились в пушкиногорский район. Нет, сейчас не последуют ещё несколько десятков фотографий и занудного текста про данную локацию. Нас конкретно интересовал «Зооград», и его определённый житель. Думаю, стоит сделать про «него» отдельный рассказ.

«Зооград» находится в самих Пушкинских Горах. Мне нравится это заведение, и в него хочется ещё вернуться.

Из обновлений — появился молодой лосик, которого раньше здесь не встречали.

Из обновлений — появился молодой лосик, которого раньше здесь не встречали.

Он дружелюбно подходил к забору, давая себя гладить.

Он дружелюбно подходил к забору, давая себя гладить.

И прочие обитатели достойны отдельных, МНОЖЕСТВЕННЫХ портретов.

Уже отсюда мы взяли курс обратно, в Великие Луки.Разумеется, сделав предварительный привал недалеко от ПушГор.

Такой была бежаницко-новоржевская вылазка. И если закроются все туроператоры, то региональный ресурс у нас есть. Однако, надеясь на более положительный сценарий развития мировых событий, попытаемся и без того ещё изучать наш край.

За окном очередной день разменял сентябрь, а я напишу про события августа.

Как и в предыдущие разы, Владимир Викторович подготовил наилюбопытнейшую траекторию движения по псковской области. В виду хорошей погоды не встретилось и оффроуда.

Под пристальные взгляды блюстителей закона на дорогах (ведь им наверняка так хотелось бы примкнуть к нашей бригаде, по глазам видно!)

выезжали через Русаново, ибо так было удобнее всего. И через 73 км состоялась первая высадка фотоисторического десанта, в деревне Иваньково, Локнянского района. Здесь стоит церковь Ахтырской иконы Божьей Матери.

Продолжая цитировать «Храмы псковской области» могу сообщить, что построена она ни много ни мало в 1813 году в стиле провинциального классицизма. Бывает и такой.

Двери и окна были закрыты, потому интерьер смогли оценить через стекло.

Находится церковь в бывшем имении баронессы Е.К. фон дер Остен-Сакен, известной поэтессы XIX-начала ХХ веков.

И кое-где можно рассмотреть остатки других не менее старинных построек.

По пути к церкви придётся преодолеть мостик, перекинутый через старый барский пруд.

Рядом с культовым заведением располагается могила С.А.Зыбиной, матери баронессы Остен-Сакен.

На надгробии выбиты ноты, сыграв которые можно получить настоящую музыку.

Неподалёку, встроенную в современную «архитектуру» можно различить бывшую липовую аллею.

Выдвигаемся дальше в путь, впереди ещё много асфальта и грунтов.

И через некоторое количество километров, свернув в Фишнёво с главной дороги подъезжаем к бывшему барскому дому, после революции переделанному в начальную школу.

Современная эпоха снова изменила судьбу сооружения, так же привнеся метаморфозы в его облик.

Кое-что из бывшего школьного инвентаря взяли себе на память.

А в это окно, наверное, когда-то был виден барский сад или нечто подобное…

На другой стороне дома большая площадь, где, стало быть, по-видимому, проходили линейки. И ещё видна старинная хозяйственная постройка.

Разумеется, по пути между населённым пунктами пролетали разнообразные псковские августовские пейзажи.

Сено-роллы

Следующим номером идёт вот такой «памятник архитектуры», ведущий своб историю из глубины 19 века.

Добро пожаловать в деревню Хряпьево.

Добро пожаловать в деревню Хряпьево.

Не исключено, что здесь мог некогда останавливаться сам А.С., который Пушкин.

Дверь в подвал выглядела довольно интригующе и я не мог отказать себе в удовольствии заглянуть туда…

… а там всё вполне сохранно.

И даже кое-где петли от металлических дверей остались в кладке.

Кроме Бежаницкого, надо признаться, мы «задевали» другие районы. В частности Новоржевский, где живёт неспешной жизнью деревня Гривино. Именно в ней можно отыскать церковь Святой Живоначальной Троицы. Построена она в 1756 году.

По рассказам местных жителей закрыта в 1940-х годах.

В настоящее время процент разрушения довольно велик.

И внутри находиться небезопасно.

Изучая её, мы наткнулись на следы «кладоискателей», которые разрыли бывший церковный пол.

Неподалёку отсюда, по направлению к Новоржеву, посетили бывший совхоз Новоржевский.

Владимир Викторович сообщил, что здесь некогда располагался пивзавод.

Оставшиеся от него руины впоследствии были использованы под хознужды.

А вокруг борщевик, борщевик, борщевик!

А вокруг борщевик, борщевик, борщевик!Ну, а после вкатились мы в деревню Бараново. В ней самой только имея «специальные знания» можно-таки отыскать руины церкви.

Напротив — до сих пор действующее кладбище. Между оградами современного дизайн притаился старообрядческий крест.

А ежели из Бараново

проехать 5.3 км, то Вы доберётесь до живоносного источника.

проехать 5.3 км, то Вы доберётесь до живоносного источника.

Около него постоянно есть машины, и преимущественно с номерами регионов 78, 98…

Наверху это деревянный навес, под которым колодец.

Наверху это деревянный навес, под которым колодец.От него книзу спускается лестница, ведущая в купальню.

Заборье стало продолжением нашего путешествия. Дорога в этих местах то поднимается на высокие холмы, то стремительно с них убегает к низинам.

Кроме остатков хозяйственных построек и современных дач здесь ничего не нашли.

Не сбавляя темпа, педалируем по грунтовкам и частично асфальту в деревню Сорокино-Жуки.

Находится здесь часовня, а при ней очередной святой источник. В прямом смысле, не торговая марка.

Неподалёку от ней нам предстал такой типичный русский пейзаж, достойный кисти художника-классициста.

Цельность композиции является несомненной, несмотря на свою спонтанность и непреднамеренность.

И местный житель-нивовод в кадр попался.

Во время поездки наш бессменный путеводитель упомянул про Псковскую Швейцарию. Часов и ножей там не выпускают, однако природа обещала быть похожей на одноимённую страну. Фотография, тем более обжатая по требованияv загрузки не отображает всей полноты простора, высоты и свободы.

Пожалуйте, деревня Зенково.

Пожалуйте, деревня Зенково.

Автор сего поста некоторое время назад посетил ту страну. Признаться, определённое сходство есть. С Германией уж точно.

Неподалёку в деревне Турово и поныне стоит церковь Рождества Богородицы, 1842 года постройки.

В конце XX века были попытки восстановить храм, но они не увенчались, как видно, успехом.

Колокольня полуразрушена, деревянные перекрытия сохранились частично.

. Общий план не отснять, пока есть листва.

. Общий план не отснять, пока есть листва.Недалеко отсюда нашли мы и старинную мельницу.

Причём сперва в деревьях дифференцировать её было затруднительно.

Причём сперва в деревьях дифференцировать её было затруднительно.

Если зайти внутрь и посмотреть наверх, то вот.

Покинув окрестности «Швейцарии», мы направились в пушкиногорский район. Нет, сейчас не последуют ещё несколько десятков фотографий и занудного текста про данную локацию. Нас конкретно интересовал «Зооград», и его определённый житель. Думаю, стоит сделать про «него» отдельный рассказ.

«Зооград» находится в самих Пушкинских Горах. Мне нравится это заведение, и в него хочется ещё вернуться.

Из обновлений — появился молодой лосик, которого раньше здесь не встречали.

Из обновлений — появился молодой лосик, которого раньше здесь не встречали. Он дружелюбно подходил к забору, давая себя гладить.

Он дружелюбно подходил к забору, давая себя гладить.

И прочие обитатели достойны отдельных, МНОЖЕСТВЕННЫХ портретов.

Уже отсюда мы взяли курс обратно, в Великие Луки.Разумеется, сделав предварительный привал недалеко от ПушГор.

Такой была бежаницко-новоржевская вылазка. И если закроются все туроператоры, то региональный ресурс у нас есть. Однако, надеясь на более положительный сценарий развития мировых событий, попытаемся и без того ещё изучать наш край.

- +44

- Dima29

- 13 сентября 2014, 00:25

![Закрытый блог [x]](http://myvl.ru/templates/skin/green/images/lock.png)

Комментарии (16)

rss свернуть / развернутьсвернуть ветку

сисегЗоограда не раскрыта ((свернуть ветку

свернуть ветку

Я был там в июле.

свернуть ветку

Вобщем, вскорости оформлю.

свернуть ветку

свернуть ветку

свернуть ветку

Только банан ему, любопытно знать, зачем дали.

свернуть ветку

свернуть ветку

свернуть ветку

Димка, спасибо огромное за рассказ! Отлично и пишешь, и снимаешь!!!

свернуть ветку

Благодарю! И продолжим изыскания.

свернуть ветку

Хороший рассказ!

свернуть ветку

Спсб!

свернуть ветку

свернуть ветку

Родовое имение Иваньково. Фотография на письме Е. К. Остен-Саксн к А. В. Жирксвичу.

tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-licah/osten-saken-lev-yernestovich-1879-1938.html#.WfryGFt_nIU

свернуть ветку